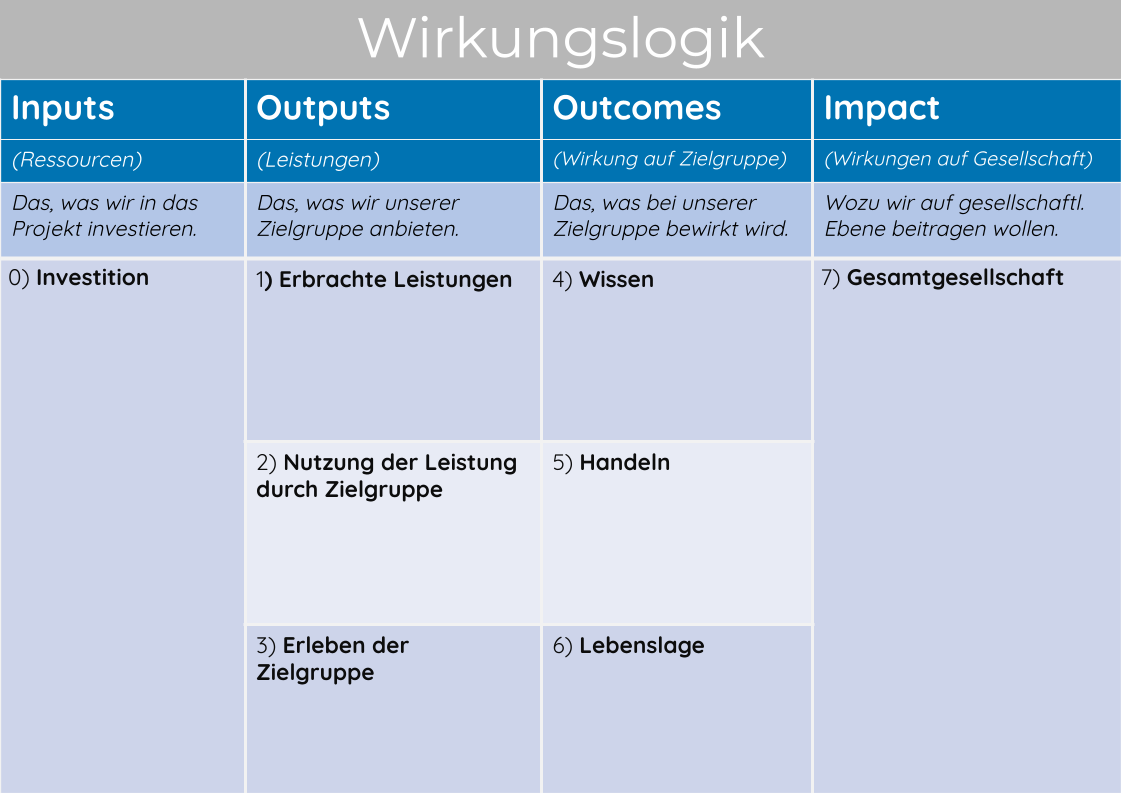

Eine Wirkungslogik soll sicherstellen, dass aus Ressourcen messbare gesellschaftliche Veränderungen entstehen – und damit verhindern, dass Millionen-Investments für ineffektive Programme verpuffen.

Von Ressourcen zu Wirkung: Die fünf Stufen der Wirkungslogik am Beispiel der Ziegen

Ein kleines Dorf in Nepal: Die staubigen Straßen schlängeln sich zwischen einfachen Lehmhäusern hindurch, in denen Großfamilien unter bescheidenen Bedingungen leben. Als eine internationale Hilfsorganisation beschließt, den Bewohnern zu helfen, scheint die Lösung simpel: Ziegen. Ziegen liefern Milch, sind eine verlässliche Nahrungsquelle und könnten die wirtschaftliche Lage nachhaltig verbessern – eine einfache und vielversprechende Idee.

Doch nachdem die Tiere verteilt wurden, kam es anders als geplant. Statt die Ziegen als Milchlieferanten zu nutzen, verkauften viele Familien sie oder schlachteten sie sofort. Innerhalb weniger Wochen entstand ein lokales Überangebot an Fleisch, das die Preise sinken ließ und lokale Bauern in wirtschaftliche Schwierigkeiten brachte. Die vermeintlich kluge Maßnahme hat keine nachhaltige Verbesserung bewirkt – im Gegenteil, sie verschärfte bestehende Probleme.

Damit aus guten Absichten tatsächlich nachhaltige Veränderungen entstehen, muss jede Stufe der Wirkungslogik durchdacht sein. Voraus geht ein Rechercheprozess, zum Beispiel mit der PESTEL-Analyse: politische, ökonomische, soziale, technologische, ökologische, und rechtliche Rahmenbedingungen. Am Beispiel der Ziegeninitiative erklären wir einmal die 4 Stufen der Wirkungslogik:

- Input: Was wird in das Projekt investiert? Finanzielle und materielle Ressourcen allein sind nicht alles. Neben der Bereitstellung von Spenden für die Anschaffung von Ziegen wären begleitende Schulungen zur nachhaltigen Tierhaltung sowie die Einrichtung lokaler Märkte für Milchprodukte sinnvoll.

- Output: Der Erfolg wird an konkreten Zahlen messbar – etwa daran, wie viele Familien eine Ziege erhalten haben, wie viele an Schulungen teilnehmen und ob lokale Kooperativen für Milchhandel entstehen.

- Outcome: Die entscheidende Veränderung tritt ein, wenn Familien die Ziegen langfristig zur Milchproduktion nutzen, anstatt sie zu verkaufen oder zu schlachten. Der Verkauf von Milch und Milchprodukten steigert das Einkommen. Hier kann auch quantitativ als Social Return on Investment (SROI) geschätzt werden, welcher langfristige ökonomische Nutzen für die Zielgruppe erreicht wird.

- Impact: Erst durch langfristige Betrachtung zeigt sich, ob die Ernährungssicherheit verbessert wurde und sich wirtschaftlich stabile Märkte für Milchprodukte etabliert haben.

Die Wirkungslogik bietet eine Reflexionsebene, sodass das Problem des unüberlegten Schlachtens obsolet wird, indem sie sicherstellt, dass flankierende Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehört hier beispielsweise die Schulung der Dorfbewohnerinnen und -bewohner in nachhaltiger Tierhaltung: Wie werden Ziegen gepflegt? Welche Fütterungsmethoden sind nachhaltig? Welche wirtschaftlichen Vorteile bringt die langfristige Milchproduktion?

Zusätzlich werden Anreize geschaffen, Milchproduktion rentabel zu machen, etwa durch die Schaffung lokaler Märkte für Milchprodukte oder Kooperativen, die den Handel erleichtern. Dadurch wird die Verhaltensänderung unterstützt und der angestrebte Impact – eine verbesserte Ernährungssicherheit – erreicht. Durch die

Design Thinking für eine nachhaltigere Lösung

Design Thinking ist eine nutzerzentrierte Innovationsmethode, die hilft, nachhaltige Lösungen für komplexe Problemstellungen zu entwickeln. Auch die Konzeption einer wohltätigen Kampagne kann als Innovationsprojekt verstanden werden.

Der Design Thinking Prozess durchläuft sechs Phasen:

- Verstehen: Welche sozialen, ökonomischen und politischen Gegebenheiten prägen die Lebensrealität der Zielgruppe? Wie sieht ihr Alltag aus? Welche kulturellen Faktoren spielen eine Rolle? Durch intensive Recherche und Beobachtung werden diese Aspekte erfasst.

- Empathie: Direkte Gespräche mit den Betroffenen führen, um ihre Herausforderungen und Prioritäten tiefgehend zu erfassen.

- Synthese: Hypothesen für die zentralen Probleme und Gestaltungsmöglichkeiten formulieren. Daraus werden sog. WKW-Fragen formuliert: Wie können wir …? Diese öffnen den Lösungsraum für neuartige Ideen für die Lösung der Fragestellung.

- Ideen: Entwicklung von konkreten Lösungsansätzen. Reframing-Techniken helfen dabei, auch unkonventionelle Ideen zu ermöglichen.

- Prototyping: Ein Prototyp ist ein stark vereinfachte mögliche Umsetzung, die sich in wenigen Stunden realisieren lässt, um Feedback auf die Idee zu bekommen. Für die Ziegeninitiative könnte an einer Familie die Ziegenhaltung und das Begleittraining entwickelt und erprobt werden. Ein noch abstrakterer Prototyp wäre zunächst das Konzept mit Wirkungslogik und Lern-Curriculum.

- Testen & Iterieren: Erkenntnisse sammeln, das Modell anpassen und die beste Lösung skalieren.

Dieser iterative Ansatz hilft, fundierte und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die nicht nur auf Annahmen basieren, sondern sich an den tatsächlichen Bedarfen der Zielgruppe orientieren.

Die größten Fehler – und wie man sie vermeiden kann

Viele Hilfsprogramme scheitern, weil sie auf kurzfristige Erfolge ausgerichtet sind. Die häufigsten Fehler und wie man sie vermeidet:

- Messung von Aktivitäten statt echter Wirkung

Erfolg hätte nicht nur an der Anzahl verteilter Ziegen gemessen werden dürfen, sondern daran, wie viele Familien ihre Ernährung langfristig verbessern konnten. - Fehlende Vergleichsgruppen

Hätte man ein Dorf mit Ziegen und eines ohne beobachtet, hätte sich gezeigt, ob der gewünschte Effekt wirklich durch das Projekt entstand oder ob andere Faktoren eine Rolle spielten. - Starres Festhalten am ursprünglichen Plan

Flexibilität ist entscheidend: Anstatt sich auf die reine Ziegenverteilung zu fixieren, hätte man das Projekt an reale Bedürfnisse anpassen müssen.

Kurz & Knapp

✔ Wirkungslogik bedeutet, nicht nur Maßnahmen durchzuführen, sondern sicherzustellen, dass sie langfristige Verbesserungen bewirken.

✔ Die Ziegeninitiative zeigt, dass gute Absichten allein nicht ausreichen – ohne Analyse der echten Herausforderungen bleibt der Impact aus.

✔ Methoden wie LogFrame, Theory of Change und Design Thinking helfen, von Anfang an nachhaltigere Lösungen zu entwickeln.

Literatur zum Thema

- Kluge, Sarah & Meier, Paul: „Wirkungsorientierung in der Praxis“, Springer, 2021.

- Schmidt, Thomas: „Impact-Messung in Stiftungen“, in: Stiftung & Sponsoring, 3/2022, S. 45-50.

- Kurz, Bettina, Kubek, Doreen & Schultze, Stefan: Kursbuch Wirkung, 2013).