Die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft und Gesellschaft gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Klimaschutz-Probleme sind »wicked problems«, also vielschichtige Probleme ohne einfache Lösung. Sie umfassen wissenschaftliche, wirtschaftliche, politische und soziale Dimensionen und betreffen eine Vielzahl von Stakeholdern mit unterschiedlichen Interessen und Ängsten. Herkömmliche Lösungsansätze stoßen hier an Grenzen, denn lineares Denken greift zu kurz bei so viel Komplexität. Hier kommt Design Thinking (DT) ins Spiel: als kreativer Ansatz, der hilft, neuartige Lösungen für vertrackte Probleme zu entwickeln.

Was ist Design Thinking?

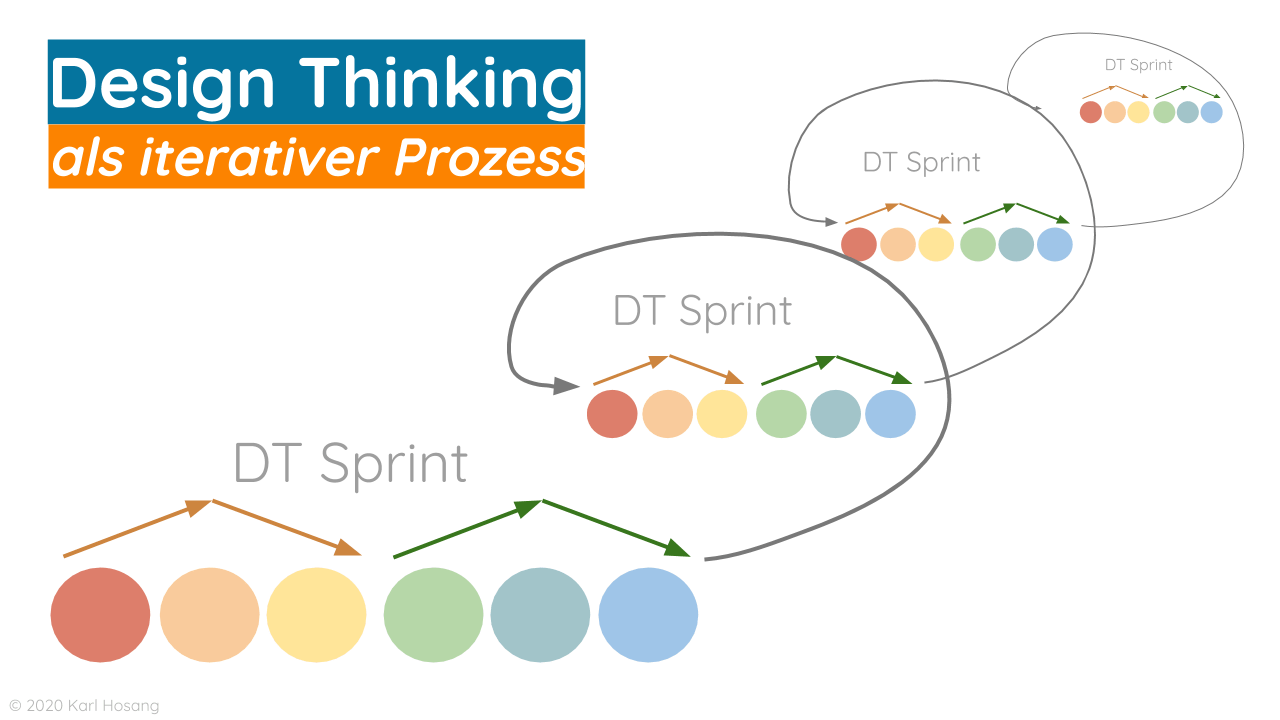

Design Thinking in kurz: finde die Bedürfnisse der betroffenen Menschen heraus – und erzeuge mit Hilfe von kreativem Reframing Lösungsideen. Mach daraus einen sichtbaren Prototypen, teste ihn mit den Stakeholdern, sammle ihr Feedback und schleife damit die Lösung zurecht. Damit legst du in überschaubarer Zeit den Grundstein für die Umsetzung – dann darf Design Thinking übergehen in stinknormales Projektmagement. Ein Standard-Prozessdurchlauf wird auch Design Thinking Sprint bezeichnet und besteht aus 6 Phasen. Den detaillierten methodischen Ablauf dieser 6 Phasen findest du im Design Thinking – Übersichtsartikel.

Neben der Methodenstruktur gibt es noch einige Kultur-Faktoren als Zutaten für erfolgreiche Design Thinking Prozesse:

- heterogene Teams aus motivierten Teilnehmern,

- einen flexiblen Arbeitsraum, der angepasst werden kann für unterschiedliche Arbeitsmodi: Lernen, Diskutieren, Brainstorming, Basteln, Bewegung,

- ein Safe Space Setting, welches offenes Denken, authentisches Feedback und unkonventionelle Ideen erlaubt – ohne Angst davor, etwas falsches zu sagen, ohne Angst vor Bloßstellung oder Urteilen, Manipulationen oder Übergriffigkeiten;

- Facilitation bezeichnet eine erweiterte Form der Moderation, die nicht nur den Ablauf und die Gespräche strukturiert, sondern auch Spannungen integriert, den Zeitplan dynamisch anpasst angesichts der Unabwägbarkeiten, achtsam bleibt gegenüber der Gruppendynamik und damit den Safe Space reguliert.

Über die Methodik und die Kultur-Faktoren entsteht eine Musterdurchbrechunng für eingefahrene Strukturen und Veränderungssituationen und damit die Chance für Innovationen, die das Potenzial haben, komplexe Probleme hinzu Lösungsdynamiken zu transformieren. Im Idealfall geht der Lösungsansatz dann wieder in einen geregelten Alltag über. Design Thinking ist in diesem Sinne zugleich ein Ansatz für Change- und Transformations-Prozesse.

Dekarbonisierung mit Design Thinking

Das industrielle Verbrennen von Öl, Gas und Kohle steigert den CO2-Anteil („carbon-dioxid“) in der Atmosphäre und beschleunigt die Erderwärmung – mit fatalen Konsequenzen für das menschliche Leben auf der Erde. Die Grundidee der Dekarbonisierung erscheint konzeptionell einfach: ersetze fossile Technologien durch regenerative (Wind, Sonne, Wasser, regeneratives Gas). Doch die menschliche Ebene macht es vertrackt.

|

|

Die grundlegenden Bedürfnisse nach ökonomischer Sicherheit, Wohlstand und Status beschleunigten die Industrialisierung, billigten die Verbrennung fossiler Rohstoffe, sowie die Zerstörung von Ökosystemen und die Öffnung der sozialen Schere. Dabei gibt es viele soziale und ökologische Teufelskreise, sie werden in diesem Kontext „positive Rückkopplung“ genannt. Neben den meteorologischen Rückkopplungen (Wasserdampf, Gletscherschmelze) gibt es viele menschliche Rückkopplung:

- Lobbyismus, Korruption und Desinformation durch fossile Industrien,

- Armut, Mangel an Bildung und das Streben nach ökonomischen Status und dafür mehr Konsum und Umweltzerstörung (Abholzung der Regenwälter z.B.),

- Lock-In-Phänomene durch etabliere Lieferketten und Infrastrukturen für fossile Brennstoffe,

- Spieltheoretische Dilemmata wie das First-Mover-Disadvantage in energieintensiven Industrien: neue Technologien sind am Anfang sehr teuer und bringen einen Wettbewerbsnachteil.

Dies erzeugt eine vertrackte Herausforderung für die Gesellschaft: das Verhindern der weiteren Erderwärmung wird zum Kampf gegen die Zeit, Windmühlen der fossilen Machteliten und Besitzstandswahrern, die durch Lobbyismus, Desinformation ihren Status quo verteidigen. Wo zur Hölle soll man da nur anfangen? Die Überforderung kann lähmen. Design Thinking soll uns helfen, die Komplexität zu überwinden.

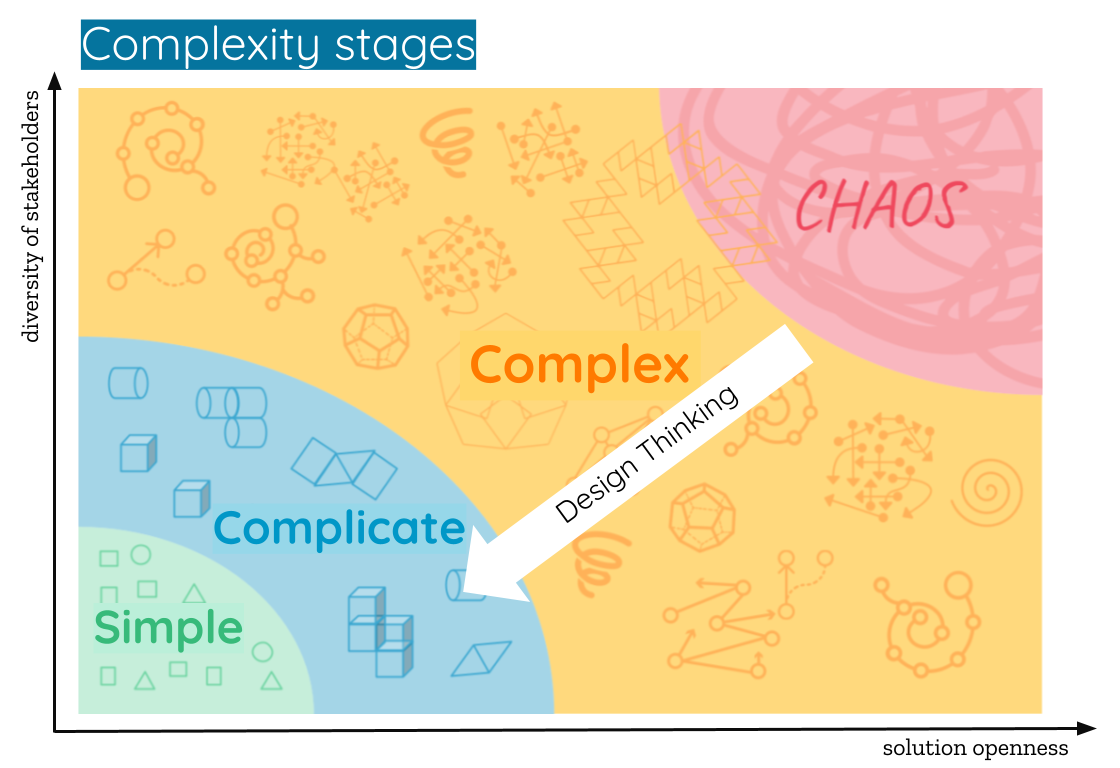

Die Stacey-Matrix aus der Komplexitätstheorie veranschaulicht, dass bei hoher Heterogenität der Akteure und hoher Ungewissheit des Lösungswegs ein System chaotisch zu werden droht – es entsteht Komplexität. Diese lässt sich nur durch intelligente, agile Prozesse bändigen, die das Chaos in geordnete Bahnen lenken. Genau das leistet Design Thinking: Es ist ein agiler, adaptiver Prozess, der Komplexität in handhabbare Teilschritte zerlegt. Indem es verschiedenste Beteiligte einbindet und schrittweise von der Problem- zur Lösungsdefinition voranschreitet, wird aus einem anfangs überwältigenden Problem ein Set konkreter nächster Aufgaben. Design Thinking schafft also einen Rahmen, um komplexe Klimaherausforderungen strukturiert und kreativ anzugehen.

Stakeholder einbinden und gemeinsames Verständnis schaffen

Jede Dekarbonisierungs-Challenge betrifft zahlreiche Stakeholder: von Unternehmen über Politik und Wissenschaft bis zur breiten Öffentlichkeit. Während der Empathie- und Analyse-Phase im Design Thinking ist es daher sinnvoll, alle relevanten Akteure zu identifizieren und ihr Verhältnis zum Problem zu verstehen. Hier hilft eine Stakeholder Map: Man listet die wichtigsten Stakeholder auf und analysiert deren Antriebe:

- Interessen (Welche Bedürfnisse, Ziele oder Erwartungen hat dieser Akteur?),

- Widerstände bzw. Schmerzpunkte (Wo liegen Spannungen, Ängste oder Hindernisse?) und

- Potenziale (Welche Chancen für positive Entwicklungen oder Zusammenarbeit gibt es?).

Diese Struktur – Wer ist beteiligt? Was wollen sie? Was hemmt sie? Wo liegen Möglichkeiten? – schafft einen klaren Überblick. So sieht das Team, wer alles vom Problem betroffen ist und wo Ansatzpunkte für Lösungen liegen.

Knackpunkt: Tech–Human Gap

Es entsteht eine konzeptionelle Herausforderung, wenn man Design Thinking auf Dekarbonisierungs-Fragestellungen anwendet. Denn Design Thinking fokussiert sich auf die menschlichen Bedarfe, Dekarbonisierung ist aber auf den ersten Blick ein technologisches und wirtschaftliches Problem. Auch die Denkmodi sind unterschiedlich: als Ingenieur strebt man eher zu Perfektionismus in vielen Details, bevor ein Test gestartet wird – während Design Thinking schnell einen groben Prototypen testet, um herauszufinden, ob hierfür weitere Details nötig werden. Aber gerade durch diese unterschiedlichen Arbeitsmodi bietet Design Thinking einen Mehrwert: indem sonst zähe, träge Forschungs- und Entscheidungsprozesse durch einen Rapid Prototyping Sprint einen neuen Impuls bekommen.

Semantische Analyse

Es ist sehr hilfreich, frühzeitig ein gemeinsames Verständnis der Problemstellung und Fachbegriffe zu entwickeln, gerade wenn Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Hierfür eignet sich eine semantische Analyse zu Beginn: Alle Teammitglieder sammeln zentrale Begriffe rund um die Challenge (z.B. “Klimaneutralität”, “Scope-3-Emissionen”, “CO₂-Budget”, „LCA“, „MCDA“) und schreiben sie mit kurzer Erklärung auf. Dieses gemeinsame Glossar stellt sicher, dass alle die gleiche Sprache sprechen und Missverständnisse vermieden werden. Im Dialog klärt das Team: Was verstehen wir genau unter diesen Begriffen? Welche Aspekte des Problems sind uns unklar? So entsteht früh im Prozess eine geteilte Wissensbasis, auf der weiter aufgebaut werden kann.

Beispiel-Glossar für Dekarbonisierungs-Herausforderungen:

- CO₂e – Kohlenstoffdioxid-Äquivalente, einheitliches Maß für Treibhausgase.

- Dekarbonisierung – Umstellung von fossilen auf CO₂-arme/neutrale Prozesse.

- LCA (Life Cycle Assessment / Ökobilanz) – Umweltbilanz entlang des gesamten Lebenszyklus.

- Lock-in-Effekt – wenn bestehende Infrastrukturen / Lieferketten Wandel erschweren.

- MACC (Marginal Abatement Cost Curve) – Kosten-Nutzen-Kurve von Emissionsreduktionen.

- MCDA – Multikriterielle Entscheidungsanalyse (Multi Criteria Analysis)

- MRV (Monitoring, Reporting, Verification) – System zur Nachverfolgung und Prüfung von CO₂-Einsparungen.

- Scope 1–3 Emissionen – direkte (1), energiebezogene (2) und vor-/nachgelagerte (3) Emissionen in der Lieferkette.

- TRL (Technology Readiness Level) – Skala (1–9) für Reifegrad von Technologien.

Digitale Tools: CO₂-Daten und KI nutzen

In der Dekarbonisierungs-Praxis sind Daten und digitale Hilfsmittel enorm wertvoll. Noch bevor man Lösungen entwickelt, sollte man den Status quo quantitativ verstehen: Wie hoch sind die aktuellen Emissionen? Wo in Prozessen oder Lieferketten fallen sie an? Hier kommen digitale CO₂-Rechner ins Spiel. Es gibt inzwischen zahlreiche CO₂-Kalkulatoren – von einfachen Online-Tools bis hin zu komplexen KI-gestützten Plattformen, die Emissionsdaten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen. Beispielsweise bietet das Startup Climatiq einen KI-basierten Kohlenstoff-Intelligenz-Dienst an, mit dem Unternehmen automatisiert den CO₂-Fußabdruck ihrer Geschäftsprozesse berechnen können. Solche Tools greifen auf riesige Emissionsdatenbanken zurück und ermöglichen eine schnelle Simulation von „Was-wäre-wenn“-Szenarien. Im Design Thinking Prozess können Teams damit schnell abschätzen, welche Bereiche oder Ideen die größte Hebelwirkung auf die Emissionsreduktion haben.

Ein konkretes Beispiel: Angenommen, ein Team untersucht die Lieferkette eines Produkts auf Emissionspotenziale. Durch Prozess-Mapping (Flussdiagramme der Lieferkette) lässt sich visualisieren, welche Schritte vom Rohstoff bis zum Endprodukt durchlaufen werden. Kombiniert man dieses Flow-Chart mit Emissionsdaten (z.B. CO₂-Ausstoß pro Transportkilometer, pro Produktionsschritt etc.), entsteht ein klares Bild, wo die „Hotspots“ liegen – also die Teile der Wertschöpfungskette mit den höchsten Emissionen. Studien betonen, dass der Schlüssel zur klimafreundlichen Lieferkette darin liegt, die Emissionen über das gesamte System hinweg transparent zu machen. Diese Transparenz bildet die Grundlage, um gezielt Lösungen zu entwickeln: etwa alternative Materialien, lokalere Zulieferer, effizientere Logistikrouten oder Kreislaufwirtschafts-Konzepte, um Emissionen in bestimmten Abschnitten zu senken.

Auch Künstliche Intelligenz (KI) kann in frühen Phasen unterstützen – zum Beispiel durch schnelle Analyse großer Datensätze (Klimadaten, Verbraucherdaten) oder sogar bei der Ideengenerierung durch KI-gestützte Kreativitätstools. Wichtig ist jedoch, dass Technologie die menschliche Kreativität und Urteilsfähigkeit ergänzt, nicht ersetzt. Design Thinking bleibt ein human-zentrierter Prozess: Die Daten liefern Einsichten, Entscheidungen treffen und kreativ kombinieren müssen immer noch die Menschen im Team.

Fazit: Experimente wagen für klimafreundliche Innovation

Design Thinking kann die Hemmschwelle senken, sich an scheinbar übermächtige Klimaprobleme heranzuwagen. Anstatt vor der Komplexität zu kapitulieren, ermutigt dieser Ansatz zum Experimentieren: in kurzen Zyklen von Verstehen, Ideenfinden, Ausprobieren. Damit folgt Design Thinking einem pragmatischen qualitativ-wissenschaftlichen Zyklus: es ist nicht etwa beliebiges „Herumspinnen“, sondern bietet einen strukturierten Rahmen mit methodischer Strenge – von der Recherche über Feldforschung und die partizipative Einbindung von Stakeholdern bis zur validierten Iteration von Prototypen. Jedes Experiment liefert Daten und Erkenntnisse, die ins weitere Vorgehen einfließen. So nähert man sich Schritt für Schritt einer Lösung, die menschlich wünschenswert, technisch machbar und wirtschaftlich tragfähig ist.

Abschließend lässt sich sagen: Design Thinking bietet für Dekarbonisierungs-Herausforderungen einen klaren Prozess und vielfältige Tools, um das kreative Potenzial interdisziplinärer Teams freizusetzen. Von der ersten Stakeholder-Landkarte bis zum getesteten Prototypen einer klimafreundlichen Lösung erlebt das Team einen gemeinsamen Lernprozess. Dieser Prozess macht Mut – denn er zeigt, dass man dem diffusen Großproblem des Klimawandels durch konkrete Teilproblemlösungen beikommen kann. Jede Idee, die aus Nutzersicht gedacht und erprobt ist, bringt uns einen Schritt näher zu einer nachhaltigeren Zukunft.

Neugierig geworden?

Probier es aus! Ob in Unternehmen, Kommunen, Hochschulen oder Bürgerinitiativen – lade ein diverses Team ein, formuliere eine Klimachallenge und durchlaufe den Design Thinking Zyklus. Viel Erfolg beim Ausprobieren!

Quellenangaben

[1] Design Thinking in Action: Tackling Wicked Problems with Creative Solutions | by İlayda Mani | Medium

[2] STEP-Analyse – Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/STEP-Analyse

[3] [Theorie] Komplexe menschliche Systeme – Eigenschaften & Methoden

[4] Steep Analysis – Design Methods Finder: https://www.designmethodsfinder.com/methods/steep-analysis

[5] Climatiq – API for Carbon Footprint Calculations: https://www.climatiq.io/

[6] SUPPLY CHAIN DECARBONIZATION – World Economic Forum: https://www3.weforum.org/docs/WEF_LT_SupplyChainDecarbonization_Report_2009.pdf

This article effectively bridges Design Thinking and climate action, making complex challenges approachable. The blend of human-centered methods with tech tools like CO₂ calculators and stakeholder mapping offers practical, inspiring strategies for tackling decarbonization. Highly insightful!