Langeweile gibt es in der Welt genug, leider vor allem auch beim Lernen und im Beruf. Durch Gamification-Elemente werden langweilige Tätigkeiten auf einmal spannend & unterhaltsam. Wir tasten uns in diesem Artikel von losen Spielelementen hin zur Struktur zur systematischen Gestaltung von Spielen & Gamification-Konzepten mit der Gamification-Pyramide.

Frage vorweg:

Welche Spiele haben dich begeistert? – und was genau daran?

Vielleicht haben auch mehrere Spiele etwas gemeinsam, was dich begeistert hat? – Kannst du es benennen?

Überblick: Spielelemente // Gamification-Elemente

Hier zunächst ein loses Brainstorming über mögliche Spiel-Elemente.

| (Meist) Feste Elemente | Mögliche Elemente | |

| Ziel | Levels | Beschränkungen |

| Spiel-Regeln | Tieferer Sinn | Inhalte freischalten |

| Rhythmus | Spielplan / Karte | Feedback auf den Fortschritt |

| Punkte | Quests | Beziehungs-Qualitäten |

| Messbarer Fortschritt (zum Ziel) | Runden | Avatare |

| Feedback | Storytelling | Cascading Information |

| Zusammenarbeit vs. Wettbewerb | Zufall | |

| Gewinnzustände | Endgegner | |

| Rollen | Gegenstände / Artefakte | |

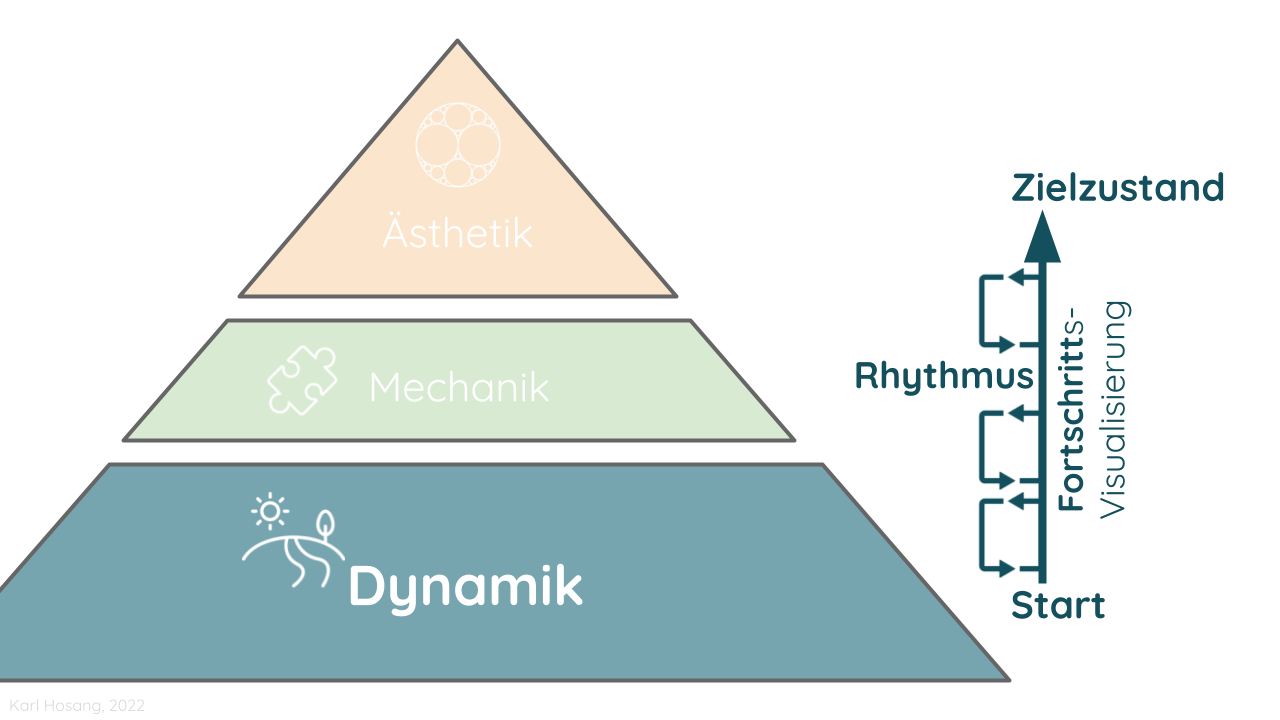

Doch diese Elemente sind zunächst sehr unsortiert – welche passen denn nun wann genau? Eine bessere Struktur dafür bietet die Gamification-Pyramide, hier in der von mir konzipierten Version:

Gamification-Pyramide mit 3 Ebenen von Spielstrukturen

Um nicht den Überblick zu verlieren in all den Gamification-Elemente, kann man die Spielelemente unterscheiden nach:

- Ästhetik: sichtbare Spielelemente und i-Tüpfelchen

- Storytelling: Einleitung, roter Faden, NPCs, Dramaturgie. Gibt es eine geheime Vorgeschichte, die nach und nach entdeckt wird? Welche Zusammenhänge gibt es in der Spielwelt, zwischen den Charakteren?

- Visualisierungen: Avatare, Symbole, Formen & Bilder

- Trophäen, Badges, Ränge, Level, Punkte

- Brett, Figuren, Gegenstände

- Beschriftungen, Schlüssel-Worte, Formulierungen, magische Formeln

- Humor, alberne Überraschungen, Selbstironie, Running Gags, Easter Eggs

- Mechanik bezeichnet die Regeln und Interaktionen, die den Spielablauf bestimmen. Die Mechanik bezeichnet die Mikro-Prozesse und das Management der Spieler-Entscheidungen.

- Optionen: Bewegungsmöglichkeiten, Entscheidungen, Auswahl zwischen verschiedenen Elementen oder Richtungen

- Menüs, welche die Handlungs- und Entscheidungs-Optionen abbilden

- Quests: bilden die Herausforderungen, Ziele und zu lösenden Probleme ab, zum Beispiel in einem Questlog

- Topologie: Karte mit Gebieten, Orten,

- Fähigkeiten, Kompetenzen zur Erweiterung der Möglichketien, sortiert in einem Skilltree

- Freischaltung von all den Möglichkeiten, Quests, Gebieten, Fähigkeiten etc. Freischaltungen (engl. unlocking) ist ein einfaches, sehr effektives Mittel zur Motivation und Strukturierung eines Fortschritts-Prozesses.

- Transaktionen, durch Handel, Tausch, Kooperation, Wettbewerb

- Dual Loops: In der Dynamik wird der Grundrhythmus definiert, bei mehreren Rhythmen können diese miteinander verzahnt werden, sodass sich der Spieler immer weiter hochschaukeln kann in dem Aufbau von Punkten und der Freischaltung der Spielkomponenten.

- Dynamik bezeichnet die funktionale Struktur des Workshops:

- Ziel: Wo strebt das Spiel hin? Wann ist es zu Ende? Wie kann man verlieren oder gewinnen?

- Rhythmus aus Schritten und Feedback / Belohnungen. Bei komplexen Spielen kann es viele unterschiedliche Rhythmen geben. Wenn es einen Grundrhythmus gibt, heißt dieser Core Loop.

- Fortschritt: Wie sieht man, dass man weiter kommt? Wird dies gemessen mit Zahlen? Visualisiert?

- Start-Zustand: Da beginnt das Spiel, eventuell mit zufällig ausgelosten Startbedingungen.

Du kannst die Gamification-Pyramide Schritt-für-Schritt durchlaufen im Online-Kurs »Gamification Crashkurs«.

Lern- & Spielbedürfnisse

Alle Elemente werden ausgerichtet an den Spieler-Bedürfnissen: die Antriebe der Spieler, orientiert an der Selbstbestimmungstheorie sind dies:

- Autonomie,

- Verbundenheit,

- Selbstwirksamkeit.

In der Gamification-Pyramide sind die Spielelemente sortiert nach Konkretheit: unten steht das zentrale Ablaufkonzept, oben die ganz konkret sichtbaren Formen, Gegenstände, Bilder und Spielelemente wie Punkte, Badges, Spielbrett, Karten etc.

Daraus ergibt sich eine Anleitung für das Spieldesign. Wir hangeln uns entlang der Spielerbedürfnisse von unten nach oben in der Pyramide.

Anleitung für Spieldesign und zur Auswahl der passenden Spielelemente

- Stell dir die Spieler-Zielgruppe vor dem inneren Auge vor: was bewegt & inspiriert sie? Welche der Spiel-Bedürfnisse sind vor allem aktiv und welche können noch entfaltet werden?

- Skizziere einen Prototypen für die Spieler: was wollen sie erleben? Wie wollen sie sich fühlen? Was macht ihren Erfolg aus?

- Definiere das Ziel genau – und den Weg zum Ziel und benenne Möglichkeiten, den Fortschritt zum Ziel sichtbar zu machen.

- Wähle intuitiv Spielelemente aus und skizziere die sichtbaren Elemente des Spiels: Punkte, Bilder, Symbole etc.

- Schreibe eine Anleitung.

- Teste das Spiel und notiere dir Feedback auf, wie das Spiel konkreter und besser werden kann.

- Feinjustierung: Überarbeite das Spiel solange, bis es für die Zielgruppe verständlich und schön ist.

Die 3 Spielbedürfnisse der Selbstbestimmungstheorie sind noch etwas abstrakt und allgemein. Wenn es um die spezifischere Anwendung für Spielkontexte geht, ist das folgende Modell womöglich hilfreicher.

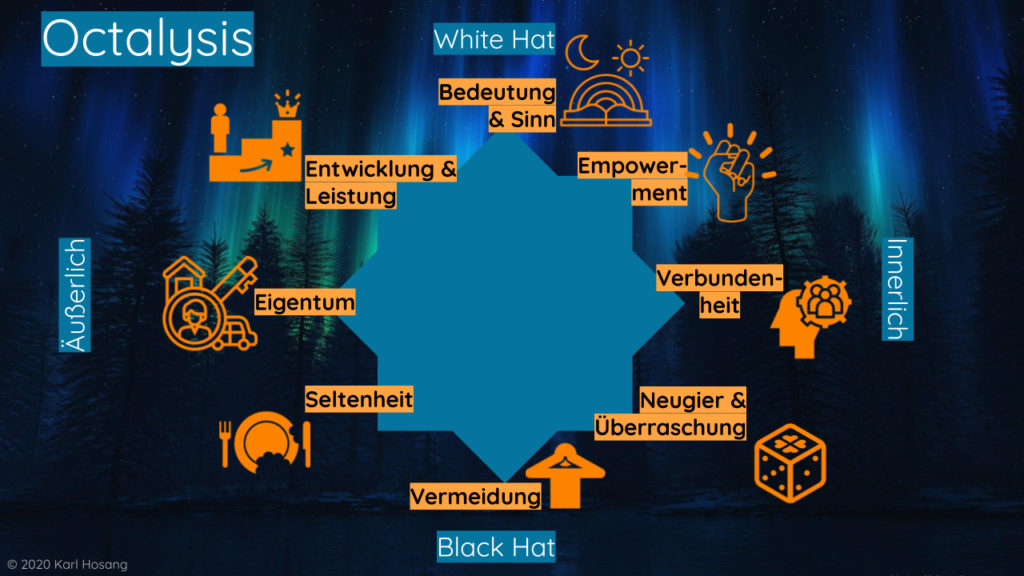

Kombinierte Spieltriebe: Octalysis Spiel-Motivationen

Die Ausrichtung an einem Ziel gibt dem Spieler Orientierung für den Spielablauf und Motivation für die Teilnahme und Ausdauer am Spiel. Folgende acht Core Drives können als Definition von Gamification betrachtet werden und aktivieren den Spieltrieb (nach Octalysis von Yu-Kai Chu):

- Bedeutung & Sinn: In vielen Spielen nimmst du oder das Team die Rolle der guten Held*innen ein, die die Welt retten müssen. Man verbindet sich mit einem Ziel, das größer ist, als man selbst. Der oder die Spieler*in steht vor einer epischen Herausforderung, die es zu meistern gilt!

- Entwicklung & Leistung: Es bereitet uns Spaß, gute Leistungen zu zeigen und uns selbst zu übertreffen. Deswegen sind Feedback-Schleifen und die Möglichkeit, sich zielstrebig weiter zu entwickeln von elementarer Bedeutung für Spielfreude.

- Empowerment: Ein gutes Spiel gibt den Spieler*innen das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Es gibt ihnen Optionen Kreativität zu entfalten und auszuleben. Entscheidungen des Spielenden müssen einen spürbaren Einfluss auf den weiteren Verlauf haben.

- Verbundenheit: Als soziale Wesen lieben wir es, gemeinsam mit anderen zu spielen. Ganz gleich ob die Kooperation oder der Wettbewerb im Vordergrund steht. Außerdem genießen wir es, wenn Erfolge für alle sichtbar sind.

- Eigentum: Spiele sollten Elemente haben, die uns gehören und über die wir entscheiden können. Darüber haben wir die Möglichkeit unsere eigene Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen und virutellen Wohlstand zu verfolgen.

- Knappheit: Auch Knappheit kann den Spieltrieb aktivieren, etwa wenn wir seltene & wertvolle Gegenstände erobern wollen. Exklusivität stärkt den Anreiz es zu erreichen.

- Unberechenbarkeit: Wie stark der Zufall uns reizt sieht man etwa bei Lotterien oder beim Glücksspiel. Unberechenbarkeit macht das Spiel spannend und regt unser Gehirn an, weil wir mit unerwarteten Situationen konfrontiert werden.

- Vermeidung: Verlust oder Tod sind Elemente, die wir vermeiden möchten. Auch solche negativen Faktoren können den Spieltrieb aktivieren.

Karls Einschätzung: Ich mag an Octalysis, dass es recht umfassend die vom Nutzer-ausgehenden Aktivierungsmöglichkeiten auflistet. Es ist quasi eine Checkliste für das Gamification-Potential. Allerdings sagt es mir auch nicht genau, wie ich ein rundes Gamification-Konzept damit entwickle. Daher habe ich versucht, die Pyramide von unten nach oben so darzustellen, dass sie mir auch einen Leitfaden an die Hand gibt. Diesen Leitfaden findest du Schritt-für-Schritt im Online-Kurs »Gamification Crashkurs«.

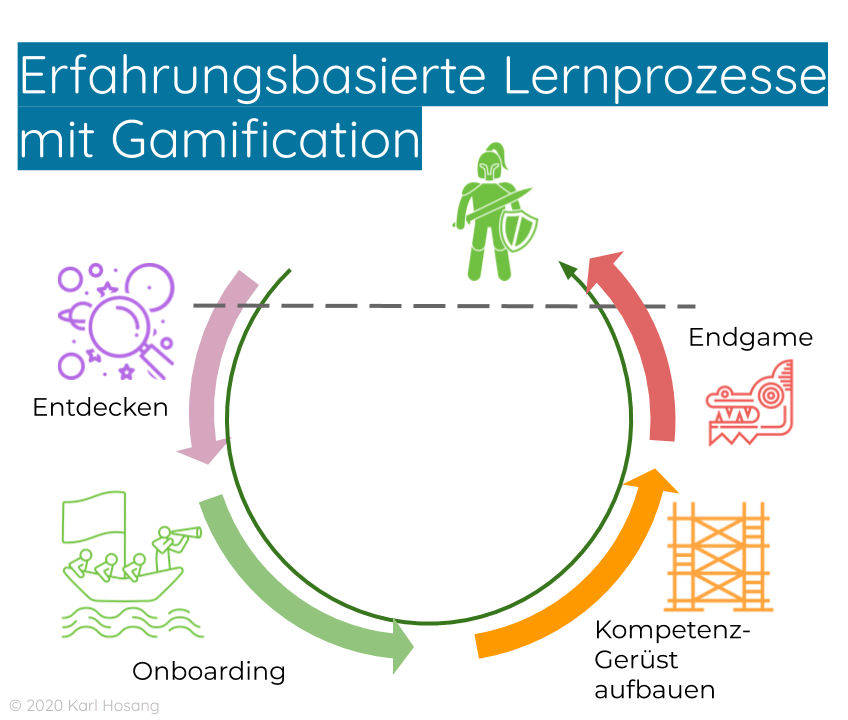

Die Gamification User Journey für Lernprozesse

Mit Gamification kann vor allem auch Lernen Spaß machen und muss nicht trocken sein. Durch Experience Based Learning (erfahrungsbasiertes Lernen) und Gamification können Lernprozesse auch in der Schule und im Unternehmen motivieren, aktivieren und dadurch leichter zum Erfolg führen. Dies ist der Prozess für erfahrungsbasierte Lernprozesse:

Diese 4-Phasen-Schablone für Lernprozesse hilft, eine nutzer-freundliche Dramaturgie zu finden:

- Entdecken: Wie führe ich das Thema ein? Welche Assoziationen, Hoffnungen, Wünsche und Ziele kann ich wecken, die Lust auf mehr machen?

- Onboarding: Welche Grundkompetenzen, Elemente und Voraussetzungen sollten möglichst früh vermittelt werden, sodass es einerseits leicht genug bleibt am Anfang, aber dennoch die spätere Zielkompetenz vorbereitet wird?

- Scaffolding: Erfolgserlebnisse mit viel Hilfestellung. Dann nehmen wir nach und nach die Hilfestellung weg, hin zu mehr Souveränität und Ganzheitlichkeit der Kompetenz.

- Endgame: ein Abschluss, der sich als Erfolgserlebnis anfühlt und möglichst lange erinnert wird.

>> Mehr zur Gamifizierung von Lernprozessen

Ursprung und Weiterentwicklung der Gamification Pyramide

Kevin Werbach hat zuerst eine Gamification-Pyramide vorgeschlagen (Link), welche ich allerdings nicht direkt von ihm gefunden habe, sondern in einer anderen Veröffentlichung. Für mich sah die Werbach-Pyramide falsch rum aus. Die Zuordnung der Elemente bleibt in jedem Fall ein komplexes Unterfangen. Ich schlage deshalb vor, sich in jeder Ebene an den unterschiedlichen Nutzerbedürfnissen zu orientieren:

- Dynamik: Sinn & Sicherheit („bin ich hier richtig?“)

- Mechanik: Verbundenheit, Selbstwirksamkeit, Autonomie (die Bedürfnisse aus der Selbstbestimmungstheorie)

- Ästhetik: Neugier (hier bin ich mir unsicher… aber ich sehe diese Ebene als nice-to-have, wenn die darunterliegenden gut funktionieren)

Diese Version der Gamification-Pyramide wird nun von unten nach oben gelesen und bietet einen Design-Prozess zur Entwicklung von Gamification-Konzepten. Dieser Prozess kann kombiniert werden mit anderen Prozessen:

- Innovationsprozesse mit Design Thinking, in der die Lösungsansätze gamifiziert werden

- Lernprozesse, welche möglichst motivierend sein sollen

- Game Design, Game-based Learning, bzw. Game Thinking – also das denken von Problemlösungen durch Spielansätze zur Problemlösung

- Storytelling mit der Heldenreise

I read the browser translation: very interesting methodology, thanks for sharing!