Überspitzt: Niemand wendet Design Thinking dauerhaft an – außer diejenigen, die auf dem Weg zu einer neuen, offenen und ko-kreativen Kultur sind und Design Thinking für den Übergang dahin benutzen. Dann geht es entweder in die DNA der Kultur über oder wird ersetzt durch konkretere Methoden.

Wenn die Kultur schon und kreativ ist, dient Design Thinking eher für weitere Inspiration. Wer konkret etwas umsetzen will im Team, macht es einfach oder benutzt SCRUM zur klaren Koordination.

Das heißt aber nicht, dass DT nutzlos ist, im Gegenteil:

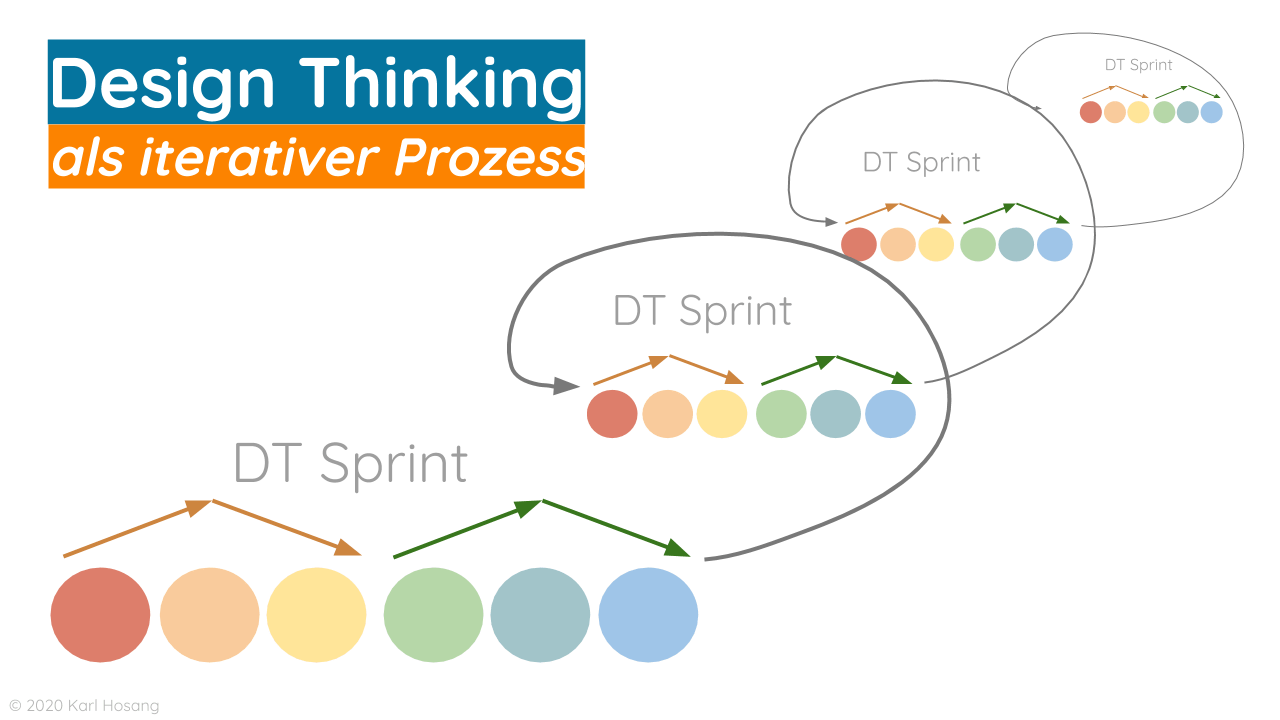

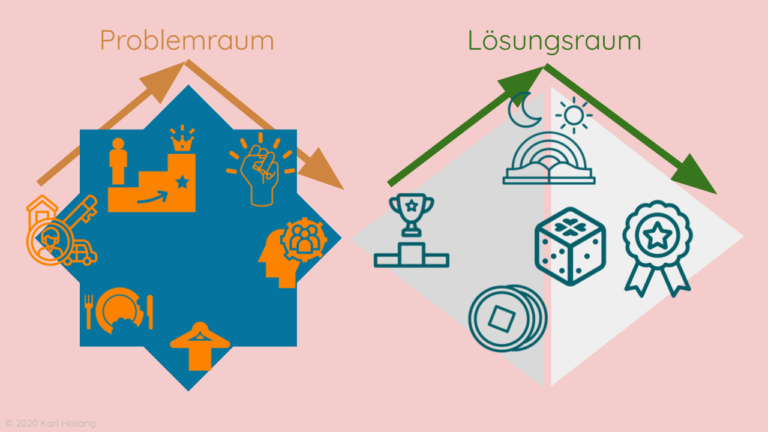

Design Thinking ist immer dann hilfreich, wenn ihr als Team vor einem Komplexitätsberg steht, durch den ihr euch durch navigieren müsst, ihr aber noch nicht wisst, wie das gehen soll.

Wenn ihr schon auf dem Weg oder auf dem Berg angekommen seid, dann wird Design Thinking idR. nicht weiter genutzt. Dann sind Methoden und Tools wie SCRUM, Trello Boards etc. gefragter.

Um etwas konkreter dazu zu werden, wer Design Thinking nutzt, ein paar Beispiele aus meiner Praxiserfahrung:

Bei der Hochschule Zittau wurde eine neue Strategie für Digitales und Weltoffenheit gesucht. Ein Ziel war es, mehr internationale Studenten anzulocken. Wie erreicht man das? Viele Möglichkeiten, viele Grenzen, viele Stakeholder, viele Zusammenhänge. Dabei hat Design Thinking geholfen.

Ein anderes Beispiel war die Universität Cambridge. Hier wollte sich die Uni mehr mit Politik und Krankenhäusern vernetzten. Das ist ein sehr komplexes Thema, wo fängt man an? Wie geht man das an? Auch hier hat der Design Thinking Ansatz viele Lösungen aufgedeckt.