Die kognitive Verhaltenstherapie (auch bekannt als CBT, von englisch cognitive behavioral therapy) ist eine Form der Psychotherapie, die darauf basiert, dass unsere Gedanken Einfluss haben auf unsere Gefühlen und Verhaltensweisen. Wenn wir unsere Gedanken verändern, können wir positiven Einfluss auf unser Leben nehmen.

Grundprinzipien der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) sind:

- negative Gedankenmuster bewusst machen

- Gedankenmuster verändern

- neue Gedankenmuster erlernen

- neue Gedankenmuster in neue Verhaltensweisen umsetzen (inklusive neuer gedanklicher Reaktionen)

- Emotionen und Erleben beeinflussen, dadurch Lebensqualität steigern

Die kognitive Verhaltenstherapie wird häufig bei der Behandlung von Depressionen, Angststörungen und anderen psychischen Erkrankungen eingesetzt.

Vorteile der Kognitiven Verhaltenstherapie

Im Vergleich zu anderen Therapieformen ist die KVT

- leicht verständlich und relativ leicht erlernbar,

- klar strukturiert in Form von Schritt-für-Schritt Methoden und relativ klar definieren Variablen,

- umsetzbar innhalb von wenigen Stunden,

- pragmatisch auf eine baldige Besserung von Symptomen ausgerichtet,

- wirksam (und darin empirisch gut belegt),

- kompatibel mit anderen Therapieformen.

Sehr viele Lebensratgeber und Coachingmethoden basieren auf der KVT, oftmals ohne es zu benennen oder gar selbst zu wissen. Inzwischen gibt es auch viele DiGas (Digitale Gesundheitsanwendungen) in Form von Apps und Chatbots auf Grundlage der kognitiven Verhaltenstherapie, da die Abläufe strukturiert und repetitiv sind, sodass selbst Algorithmen sie gut anleiten können.

Auch der im Westen vermittelte Buddhismus basiert zu großen Teilen auf KVT durch Prinzipien wie

- Meditiere und nimm dabei deine Gedanken wahr, ohne zu Bewerten

- Konzentriere dich aufs Hier & Jetzt,

- lasse die Vergangenheit los,

- hafte nicht an vergangenen Fehlern an,

- akzeptiere die Realität so wie sie ist,

- mach das beste aus den tatsächlich vorhandenen Möglichkeiten,

- erlaube dir, jeden Tag neu anzufangen, unabhängig von deiner Vergangenheit.

Die Prinzipien e) und f) ergeben zusammen die Idee von ACT: Accept- and Commitment Therapy (deutsch: Akzeptanz & Commitment-Therapie). Auch die vom Buddhismus abgeleitete Achtsamkeitsbasierte Stress-Reduktion (MBSR) wird der (kognitiven) Verhaltenstherapie hinzugezählt.

4 Anleitungen für Methoden der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT)

Es gibt sehr viele Techniken der KVT, unten verweise ich noch auf ein paar mehr.

Hier meine Top 4:

1. Acceptance and Commitment Therapy

Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) konzentriert sich auf die Akzeptanz von Gefühlen und Gedanken konzentriert, anstatt sich darum zu bemühen, sie zu verändern oder zu unterdrücken. Sie hilft Menschen, ihr Leben in Übereinstimmung mit ihren Werten und Zielen zu leben, anstatt sich von negativen Gedanken und Gefühlen leiten zu lassen.

Vorausgeht eine Reflexion der eigenen Werte und Ziele, sodass man sich daran orientieren kann. Daher:

Schritt 0 – Positive Werte formulieren: Mache dir positive Werte und Ziele bewusst. Was ist dir im Leben wichtig? Was möchtest du erreichen? Wer bist du, wenn du mit dir und der Welt im Einklang bist? Wie möchtest du als weiser, alter Mensch auf dein Leben zurückblicken?

Halte Antworten schriftlich fest, wir brauchen sie später.

Mit den eigenen positiven Werten im Gepäck können wir uns mit ACT den herausfordernden Themen des Lebens widmen.

Es ist in jedem Moment besser, sich einer möglichst positiven Zukunft zu widmen und Teufelskreise hinter sich zu lassen, auch wenn unser Geist uns dagegen austricksen möchte. Dafür kann die ACT-Übung probiert und trainiert werden.

Übung ACT (Akzeptanz- & Commitment Therapy)

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Akzeptanz- & Commitmenttherapie (ACT):

- Gedanken und Gefühle beobachten: Es können alle möglichen Gedanken und Gefühle in uns auftauchen – auch solche, die unmöglich oder albern sind oder bei Umsetzung schädlichem Verhalten führen würden.

- Wahrnehmen ohne zu bewerten: Hier geht es zunächst nur ums Wahrnehmen, Dasein lassen, neugierig beobachten. Die Übung besteht darin, alles zu beobachten, ohne mit Analysen, Vorhaben oder weiteren Emotionen darauf zu reagieren.

Aha, das denke ich also. Oho, all diese Gefühle sind da. Huiui, diese Erinnerungen beschäftigen mich noch. - Akzeptieren: Bäm – Indem wir auch die negativen Gedanken, Gefühle und vergangenen Ereignisse akzeptieren, nehmen wir ihnen den Wind aus den Segeln, weitere Gedanken und Gefühle zu erzeugen.

Ok, auch du darfst da sein. Hallo, herzlich willkommen. Auch wenn ich dich nicht besonders mag, ok, ich akzeptiere, dass du da bist.

- Wahrnehmen ohne zu bewerten: Hier geht es zunächst nur ums Wahrnehmen, Dasein lassen, neugierig beobachten. Die Übung besteht darin, alles zu beobachten, ohne mit Analysen, Vorhaben oder weiteren Emotionen darauf zu reagieren.

- Umsetzung: Nach dem du möglichst umfassend alle aktuellen Gedanken, Gefühle und Erinnerungen wahrgenommen hast, vor allem auch die negativen, gilt es, durch positive Intentionen und kleine Schritte Verantwortung zu übernehmen:

- Intention: Was wünschst du dir positives für deine Zukunft? Rekapituliere deine positiven Werte aus Schritt 0. Wie möchtest in Zukunft mit derartigen Herausforderungen so umgehen, dass sie dir und anderen nicht schaden?

- Planung: Überlege dir, welche konkreten, möglichst kleinen, Schritte du unternehmen kannst, um deine Werte zu leben. Was müsste geschehen, um deine positive Intention zu verwirklichen. Auch wenn noch so negative vergangene Ereignisse, Gefühle oder Gedanken da waren, wie kannst du entsprechend deiner positiven Werte einen nützlichen ersten Schritt gehen?

- Kleiner Schritt: Beginne einen ersten, ganz kleinen Schritt, der in 1-3 Minuten erledigt werden kann. Das ist zum Beispiel ein Eintrag im Kalender für eine intensivere Tätigkeit. Oder eine kurze Nachricht an einen Freund mit der Bitte um Hilfe. Oder ein Arzttermin. etc. Später, in dafür geplanten längeren Zeiträumen, kannst du mehr umsetzen. Für den Anfang zählt ein symbolischer kleiner Schritt, der die weitere Umsetzung in Gang bringt.

- Ritual & Routine: Erinnere dich regelmäßig an deine positiven Werte und praktiziere kleine positive Schritte. So wie Zähneputzen oder Teekochen. Steter Tropfen höhlt den Stein.

Disclaimer: Es ist natürlich wichtig zu beachten, dass die ACT keine schnelle Allheil-Lösung ist und dass es Zeit und Anstrengung erfordert, um sich ihr zu widmen und Fortschritte zu machen. Es ist auch wichtig, sich professionelle Hilfe von einem richtigen Psychotherapeuten oder Arzt zu holen, wenn du dich unsicher fühlst oder wenn du das Gefühl hast, dass deine Probleme zu schwerwiegend sind, um sie alleine zu bewältigen.

Ergänzung: Wenn es viele Themen sind, die anstehen, könnte ein Blick auf die Getting-Things-Done-Methodik nützlich sein zum Aufgabenmanagement.

2. Übung »The Work« von Byron Katie

Stelle dir zu einem negative Gedanken oder Glaubenssatz folgende vier Fragen:

- Ist der negative Gedanke wahr?

- Kannst du zu 100 % sicher sein, dass er wahr ist?

- Was geht in dir vor, wenn du diesen Gedanken denkst?

- Was wärest du ohne diesen Gedanken?

3. Positive Affirmation formulieren

- Benenne das Anliegen, z.B. Trennungsschmerz

- Benenne ein positives, gesundes Ziel und dessen wünschenswerte Qualitäten: „herzliche, vertrauensvolle Beziehung — eigener Einfluss auf die Beziehungsqualität“, aber auch „Ruhe und Sicherheit in sich selbst“, „Unabhängigkeit“, keine Bedürftigkeit.

- Formuliere eine Affirmation nach den obigen 4 Prinzipien (Präsenz, Positiv, Bildhaft wenn möglich, Kurz):

„Ich übernehme Verantwortung //

Meine Beziehung wächst mit Vertrauen //

ich gebe und lasse geben“ - Test und Eco-Check: Probiere die Affirmation ein paar mal für dich aus, überprüfe dann auch, ob etwas davon in dir einen Widerstand hervorruft – vielleicht aber auch bisher verdrängte Gefühle, die sich zeigen wollen?

Wie fühlt es sich nach 1 Stunde, 1 Tag, 1 Woche? Korrigiere die Formel ggf.

Hinweise: Um eine gute Formel für die Affirmation zu finden, braucht es zunächst eine gute Vorstellung des wünschenswerten Zustands. In akuten Krisen oder Phasen der Orientierungslosigkeit wird dies kaum möglich sein. Dann helfen erfahrene Therapeuten, Coaches, Trainer, die den gewünschten Zustand abrufen können.

Achtung: Bypassing-Gefahr. Bypassing bedeutet das Umgehen der Realität durch eine Wunschvorstellung. Das ist aber oft mehr Selbstbetrug als Nutzen. Die Affirmationen sollen die persönliche Weiterentwicklung und das Lernen erleichtern durch eine inspirierende Hoffnung – die Verwirklichung erfordert weiterhin eigene Initiative sowie Arbeit und Anpassung in der Realität. Mehr Hinweise dazu unten unter Esoterik.

Tipp: Besonders effektiv werden positive Affirmationen formuliert im Autogenen Training, indem die in einem Trance-Zustand suggeriert werden …mehr zu Affirmationen.

4. Reizkonfrontation

Die Reizkonfrontation kann über die Visualisierung der Reize geschehen, die vermieden werden aus Angst oder Gewohnheit, hier als Übersetzung eines der „Tools“ von Phil Stutz [2].

Hinweis: es geht hier „nur“ um gedankliche, emotionale Anspannungen als „Schmerz“, nicht um körperliche Schmerzen, diese sollten natürlich immer ernst genommen und mit einem Arzt abgeklärt werden.

Achtung: bei traumatischem Material (Gewalt, Missbrauch etc.) kann die Reizkonfrontation zu Dissoziation oder Retraumatisierung führen. Dann sollten die Übung im Zweifelsfall mit einem erfahrenen, trauma-informierten Therapeut oder Coach durchgeführt werden.

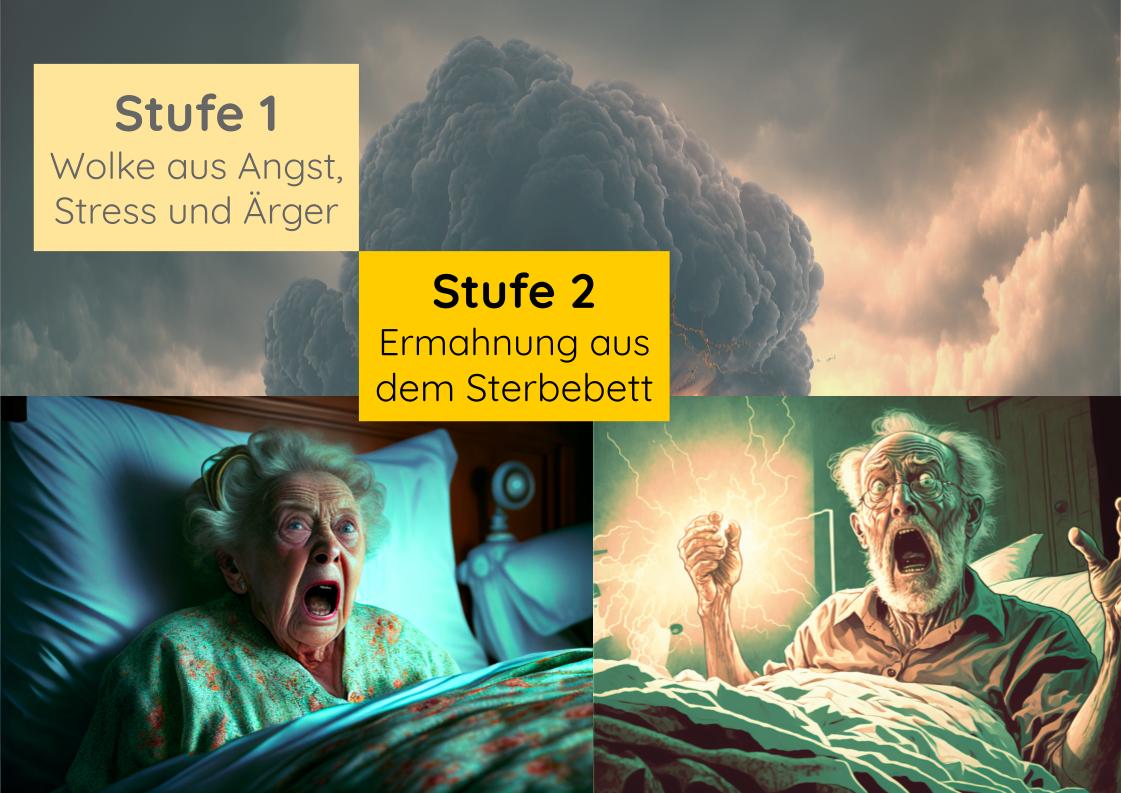

- Visualisierung des (geistig-emotionalen) Schmerzes: Konzentriere dich auf den Schmerz bzw. die unangenehmen Themen wie Angst, Konflikte oder Vermeidung. Stell dir vor, wie er wie eine Wolke vor dir auftaucht.

- Steigerung: provoziere die Wolke und Reize durch Sätze wie „Her damit!“ oder „Na los, Komm schon“, um den Schmerz zu fordern. Es ist nützlich, ihn herbeizurufen, da in der Überwindung ein großer Wert für die Weiterentwicklung liegt.

- Gehe auf den Schmerz zu: Akzeptiere und umarme den Schmerz. „Ja, ich umarme dich, Schmerz!“, während du dich weiter vorwärts bewegst.

- Freiheit: Stell dir vor, wie die Wolke dich ausspuckt und hinter dir vorbei zieht. Sage innerlich: „Der Schmerz macht mich frei!“ Wenn du die Wolke verlässt, stell dir vor, wie du in einen schöneren, herrlicheren Ort vordringst.

Einordnung: Es geht hier nicht um das Beschönigen oder Rechtfertigen von negativen Dingen – sondern um die Ermöglichung von Akzeptanz im Sinne der ACT (siehe oben). Basierend darauf wird es leichter, für die Zukunft positive Entscheidungen zu treffen, auch wenn in der Vergangenheit „Fehler“ geschehen sind.

Konfrontation mit dem Tod

Die ultimative Auseinandersetzung mit unangenehmen Reizen ist die Konfrontation mit dem Tod. Übliche Techniken zur Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit sind:

- Visualisierung seiner selbst auf dem Sterbebett

- Wie blickt das sterbende Ich auf mein Leben zurück?

- Was rät es meinem heutigen Ich?

- Visualisierung der eigenen Beerdigung und Frage nach:

- Wie reden Menschen über mich anlässlich meines Todes?

- Welcher Spruch könnte auf meinem Grabstein stehen?

- Wie gedenken meine Kinder und Enkelkinder meines Lebens und Verhaltens?

- Was wird von mir in Erinnerung bleiben?

- Zeitstrahl skizzieren und einzeichnen, an welchem Anteil der Lebenszeit du heute stehst

- Brief von meinem verstorbenen selbst aus dem Jenseits an mein heutiges Ich

Weitere Methoden der Kognitiven Verhaltenstherapie

- Gewaltfreie Kommunikation übersetzt negative Gedanken in klar strukturierte Botschaften in Form von Beobachtung, Wunsch, ggf. Gefühl und Bedürfnis, um die Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Transaktion zwischen 2 oder mehr Menschen zu erhöhen

- Aufdeckung von dysfunktionalen Gedanken, Verhaltensweisen und damit Teufelskreisen

- Reframing: ermöglichen einer neuen, inspirierenden Perspektive auf die aktuelle Herausforderung

- Wesentliche Teile des NLP (Neurolinguistisches Programmieren) sind sehr ähnlich zur kognitiven Verhaltenstherapie, aber NLP wird in breiten Teilen als unseriöse, manipulativen Kultur missbraucht und überlappt sich mit Esoterik (siehe unten)

- Aufdecken von Kognitiven Verzerrungen

- Achtsamkeit mit Achtsamkeits-Übungen

- Schematherapie kombiniert quasi alle obigen Methoden einer eigenen Toolbox und nennt die Gedankenmuster »Schemata«

Letztlich können alle Methoden, die auf der gesunden Strukturierung von Gedanken basieren, als CBT Übungen verstanden werden.

Theoretische Modelle zum Verständnis

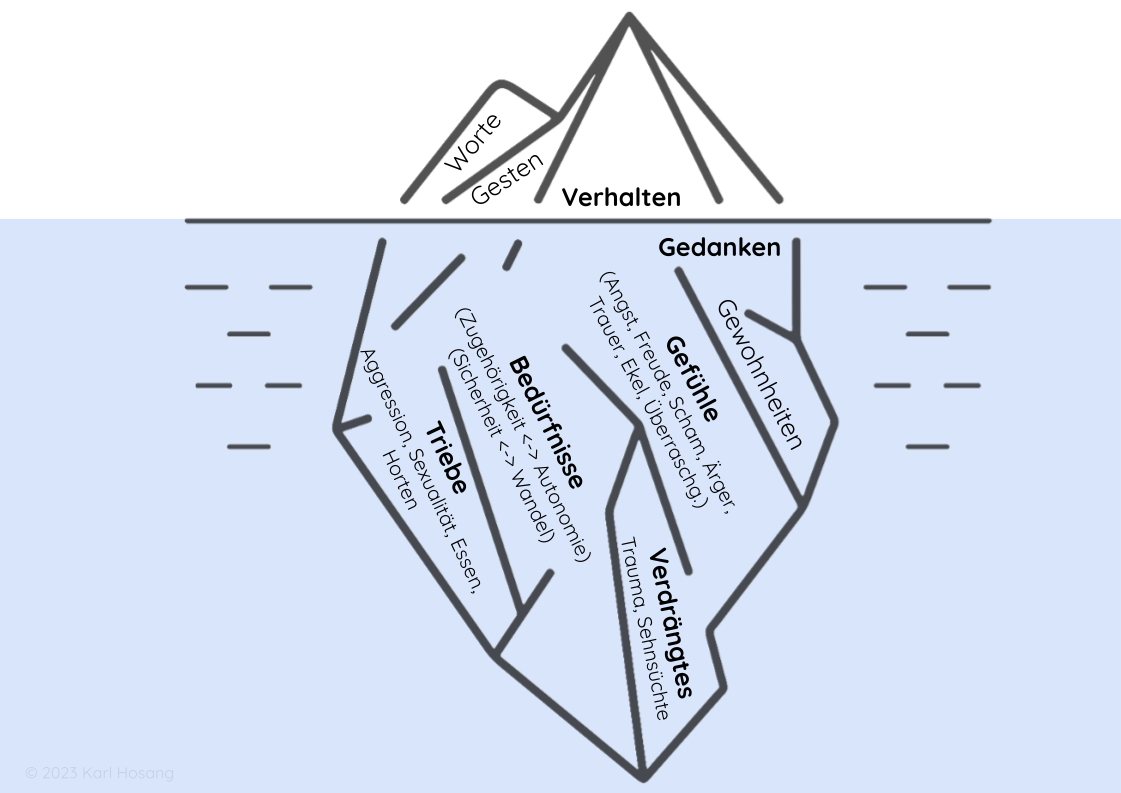

Jedes Modell ist eine Vereinfachung – aber Vereinfachung hilft beim Lernen, daher hier zwei grobe Vereinfachungen der inneren Ebenen und Prozesse des Menschen. Die kognitive Verhaltenstherapie spielt vor allem auf der Gedanken-Ebene – kann aber darüber auch die tieferliegenden Ebenen beeinflussen.

1. Eisbergmodell: Ebenen des Menschen

Gedanken liegen im Eisberg relativ nah an der Oberfläche, werden aber durch tieferliegende Ebenen beeinflusst. Das führt uns dann ins Gebiet der Tiefenpsychologie. Die KVT nutzt die Ebene der Worte und Gedanken, um negative Einflüsse zu unterbrechen und positive Einflüsse auf das Verhalten aufzubauen und zu stärken.

…mehr dazu unter folgenden Artikeln:

2. Reiz-Reaktions-Schema

Hier eine Abstraktion von geistigen Prozessen:

Auf äußere Reize erfolgt eine mehr oder weniger „automatische“ Reaktion,

nach einer Verarbeitung über Gedanken, Gefühle und Körpersignale — dazu kommt die (mehr oder weniger) bewusste Wahrnehmung der Reize und inneren Zustände und ggf. ein mentales Bild.

Die inneren Zustände formen sich in einer Intention aus, welche die nach außen sichtbare Reaktion beeinflussen.

Wissenschaftliche Einordnung der Kognitiven Verhaltenstherapie

Ich grenze die kognitive Verhaltenstherapie ein durch Ökonomie, Psychotherapieforschung und grenze sie ab von Esoterik.

Ökonomie

Nutzen = ideeller oder materieller Wert, der sich aus meinen Lebensumständen und meinen Verhaltensweisen ergibt

Die individuelle Psychologie und damit auch die KVT kann erklärt werden als Ökonomie: Wie verhalte ich mich, sodass es mir nutzt? Demnach verhalten wir uns rational, wenn wir unseren Nutzen maximieren. Dafür machen wir das beste aus den Möglichkeiten, die sich uns bieten. Man kann den Nutzen messen über das finanzielle Ergebnis unserer Entscheidungen, aber auch über Gesundheit und Glück.

De facto verhalten wir uns oft nicht optimal, aufgrund einiger menschlicher bzw. animalischer Schwächen:

- Unwissen: wir nehmen die Chancen, die sich uns bieten, eventuell gar nicht wahr, da wir nicht darüber informiert sind oder geistig mit anderen Dingen zu beschäftigt,

- Triebe: ein starkes Verlangen und biologische Instinkte wie Gier, Aggression, Sexuelle Anziehung können uns abhalten von vernünftigen, nachhaltigen Entscheidungen, wie der Marshmallow-Test belegt

(im Marshmallow-Test hatten Kinder die Option zwischen: Sofort eine Belohnung in Form eines Marshmallows, oder nach einer Geduldprobe die doppelte Menge an Belohnung in Form von zwei Marshmallows – nur ein geringer Anteil der Kinder schaffte den Belohnungsaufschub um 10 Minuten, um die doppelte Belohnung einzukassieren). - Süchte sind eine besonders negative Form von Trieben, in denen der Organismus an einen kurzfristig belohnenden Reiz konditioniert wurde und die Erfüllung der Sucht aufsucht, auch wenn er sich dabei selbst stark schadet, zum Beispiel durch Alkohol, Heroin, Spielsucht etc.

- Kognitive Verzerrungen (cognitive biases) bezeichnen unsere Wahrnehmungsfehler, die uns von rationalen Verhaltensweisen abhalten, zum Beispiel:

- sunc cost fallacy: das ist die Tendenz an früher getätigten Fehlentscheidungen festzuhalten aus der Vermeidung, sich die Fehlentscheidung einzugestehen („Aber wenn ich nun schon soviel Zeit damit verbracht habe, dann muss ich doch nun auch weitermachen“)

- Confirmation Bias:

Die heutige Esoterik kann als eine skurrile Kombination aus Unwissen und kognitiven Verzerrungen betrachtet werden.

Esoterischer Schwindel

Eine populäre, oft manipulative Vereinfachung der KVT ist das law of attraction, das Gesetz der Anziehung. Angeblich könnten wir demnach unsere Wunschvorstellungen „materialisieren“, wenn wir nur immer stark genug daran glaubten – und dafür teure Coaching-Programme oder Gurus bezahlten. Ich habe das in einem ausführlichen Blog-Artikel dargestellt: Law of Attraction – nützlicher Schwindel.

Mit den esoterischen Vereinfachungen öffnet sich das Tor zur Hölle der Realitätsverleugnung, Ignoranz und der Verschwörungstheorien. Mehr dazu im Blog-Artikel: Gaslighting, Whataboutism & Co: Wie deine Realität manipuliert wird

Empirische Psychotherapieforschung

40 % des Therapieerfolges geschehen außerhalb der Therapie: durch unsere Lebensumstände. Im Sinne der Ökonomie können wir aber lernen, gute Entscheidungen für die Gestaltung unserer Lebensumstände zu treffen – dafür kann die kognitive Verhaltenstherapie helfen [1].

30 % macht eine gute Therapeut-Klient-Beziehung aus – diese kann sogar teilweise von einem virtuellen Therapeuten abgebildet werden – zumindest haben diese oft deutlich weniger Charakterfehler als ein echter Therapeut – aber auch keinen Körper und kein menschliches Mitgefühl. Wenn es zur Verarbeitung von Emotionen und Trauma kommt, dann ist doch ein anderes menschliches, mitfühlendes und unterstützendes Wesen der bessere Ansprechpartner.

15 % sind ein typischer Wirkungsfaktor der Methodik, also zum Beispiel durch CBT Übungen.

Und die restlichen 15 % durch den Placebo-Effekt, den die kognitive Verhaltenstherapie oft explizit nutzt durch positive Psychologie, positive Glaubenssätze und Affirmationen – bzw. durch die Auflösung negativer Gedankenmuster.

Update: Basierend auf weiteren Meta-Analysen würde ich nun diese 3 Wirkfaktoren für Coaching & Therapie als die wichtigsten benennen:

- Beziehung / Allianz: ein vertrauensvolles Bündnis aus Coach & Klient für die Zusammenarbeit hin zum selbst erarbeiteten Erfolgs des Klienten. Darin kann sich der Klient sicher fühlen, gehört und unterstützt zu werden, ohne negative Einwirkungen durch den Therapeuten / Caoch, ohne Manipulationen. Der Therapeut hält sich an das Abstinenz-Gebot.

- Ressourcen-Aktivierung: nutze bisherige Stärken, Fähigkeiten, positiven Erfahrungen des Klienten. Ermögliche darüber deine Hilfe zur Selbsthilfe auf Grundlage der vorhandenen Ressourcen.

- Zielklarheit: Erarbeite ein Verständnis des Problems und eines positiven Erfolgszustands, welcher dem Klienten eine nachhaltige Lösung ermöglicht.

Abgrenzung und Vergleich mit anderen Therapieformen

[… in Ausarbeitung / ausführlicher Text folgt …]

- allgemeine Verhaltenstherapie: schaut mehr auf äußeres Verhalten, Gewohnheiten, Lebensumfeld

- systemische Therapie: schaut sich vor allem die sozialen Beziehungen an mit Familie, soziales Umfeld, Arbeitsteams etc.

- Tiefenpsychologie & Psychoanalyse inkludieren die unbewussten Dynamiken aufgrund von Trieben, Prägungen aus der Familie oder Traumtisierungen

- Trauma-Therapie betrachtet die Dynamiken, die sich aufgrund seelischer Verletzungen ergeben

Quellen zur Kognitiven Verhaltenstherapie

[1] T. Asay, M. Lambert: Empirische Argumente für die allen Therapien gemeinsamen Faktoren: Quantitative Ergebnisse. In: M. Hubble, B. Duncan, S. Miller (Hrsg.): So wirkt Psychotherapie. Empirische Ergebnisse und praktische Folgerungen. Verlag modernes Leben, Dortmund 2001, S. 41–81.

[2] Stutz, Phil, and Barry Michels. The tools. Random House, 2012.

[3] The Work, Byron Katie

[4] Daniel Kahnemann: Langsames Denken, schnelles Denken

weitere Quellen in den verlinkten Artikeln